旅を語る、旅を想う

その他の読み物

おじさんパッカー 北欧編(9)

16.06.21

ノルウェーの子ども達(オスロ)

メキシカン

いよいよ明日、北極圏に向かう。目指すはノールカップ。「夏でも雪が降っているぞ!」と、地元のおばさんたちにさんざん聞かされていたので、大丈夫だろうかと不安がぬぐえずにいる。

朝食を終え、部屋に戻ると見知らぬ顔があった。昨夜やって来たというメキシコの大学生。私より幾分背が低く、がっしりした体に五分刈の大きな頭が乗っかっている。早口で癖のある英語をまくし立て、初対面の私に話しかけてくる。ただ、イタリア君と違って素朴で押し付けがましくないのが救いだ。

メキシコの大学生(メキシカン君 オスロ)

このメキシカンは、自然体でそれでいて謙虚だ。私の顔色をうかがうように、「バスでどこかに出かけましょうよ。ヴィーゲラン公園が有名ですよ」と、どこで手に入れたのか、ガイドマップを広げながら誘ってきた。明日の準備もあるし、あいまいな返事をするとメキシカンは地図に目を落とし、肩をすぼめて黙ってしまった。彼を悲しませるわけにゆかないと、出かけることにする。

ヴィーゲラン公園の入口付近に人だかりができていた。肩越しに覗くと橋のたもとの柱の陰に、よちよち歩きがようやくできるようになった一歳くらいの男の子の実物大の像があった。どこかで見たようだ、と首をかしげしばらく佇む。オスロ駅の売店で見た絵ハガキを思い出した。「怒りん坊」と名づけられたこの像は、外国人観光客にも人気者だという。両手を湾曲し、右足を前に突き出し、口を大きく開き「イヤだ!」と、駄々をこねている。いまにも前につんのめりそうで危なかしい。

怒りん坊(ヴィーゲラン公園 オスロ)

ヴィーゲラン公園には650体もの彫刻群がある。

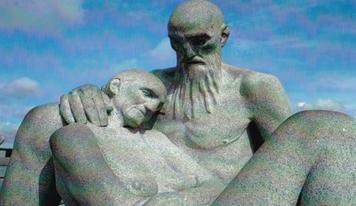

乳児から幼児、少年、青年、壮年、中年、高年、老年と人の一生を時系列で実物大の石像に置き換えている。歓び、哀しみ、孤独、苦悩、様々な愛、そして生と死。その表情や佇まいがあまりにもリアルだ。走ったり、跳んだり、笑ったり、泣いたりと躍動するこれらの彫刻の群が、まさに生身の人間のようだ。思わず還暦を過ぎた私の今を探した。あごひげをつけた頑固そうなオヤジが息子と対峙し、小言でも言っているのか、なにやら厳しい空気が漂っている像が目に入った。私と日本にいる二人の息子を思わず重ね、苦笑いする。

見学に来ていた少年たちと(ヴィーゲラン公園 オスロ)

設置されている彫刻に、生まれ来て死に行く輪廻(りんね)を見る人、苦しみや喜びなど人生の縮図を目の当たりにする人。どう感じるかは人それぞれ。なにしろ彫刻を作ったグスタヴ・ヴィーゲランは作品の解説をいっさい語らなかったという。見る人が自由に感じ取ってほしいからだと、ガイド書に記されていた。

寄り添う老夫婦(ヴィーゲラン公園 オスロ)

彫刻群を抜けると、ゴルフ場かと思うほど、あたり一面芝生に被われた広場があった。小学生くらいの子ども達がサッカーボールを蹴りあったり、凧揚げに興じたり、鬼ごっこで駆けずり回っている。

子どもたちのグループに近寄り、「日本から来たんだけど。日本ってどこにあるか知っている?」と声をかけた。遊びをやめ、10人ほどが周りにやって来た。初めて見る日本人が珍しいのだろうか、しばらく警戒していたがそのうち、私の肩に手をかけ親しげに顔を覗き込む男の子。目をくりくりさせ、金髪をなびかせ、深い海を覗き見るような澄んだ青い瞳。まるで西洋人形を見ているようだ。

子ども達の輪の中に身をおき、メキシカンにシャッターを切ってもらう。子ども達は、Vサインをしながら、歓声をあげていた。私たちはすっかり打ち解け合った。

遠くで何か声がしたかと思うと、子ども達は一斉に駆け出した。何組かの家族でピクニックに来ているらしく、ビニールシートの上で母親たちがこちらを見つめている。子ども達は、母親の用意したお弁当を広げ、口いっぱいほおばり始めた。

「どちらからですか」と母親の一人が私に話しかけてきた。「日本からです」と言うと、「おお、ヤーパン」といった瞬間、首をかしげた。「日本って、どのあたりなの。あなた知っている?」と、隣のお母さんに問いかけている。「知らないわ」と即答

「太平洋の西の端にあります」

「じゃあ、中国?」

「その中国の東隣。海を挟んでね」

「そんなところに海ってあった?」

「ありますよ。日本海、知らないの」

なんともはや情けない。米国についで世界第二の経済大国といわれている国だぞ。国連にも多額の拠出をしているんだから。それでも常任理事国ではないけどね。ここでもついつい、日本人エゴが頭をもたげる。この若いお母さん方に、日本のことを知ってもらいたい気持ちはあるが、残念ながら私にはそれだけの語学力がない。黙々とサンドイッチを口いっぱいほおばっている子どもたちに会釈して、メキシカンとその場を離れた。

池のほとりのベンチに二人で腰をかけた。池には五羽ほどのアヒルが浮かんでいる。

「日本ってどんなとこ?」と、いきなりメキシカンが私の目を見た。「どんなとこ?といわれても」と、返答に困った。メキシコにも日本人がたくさんいるらしいが話したことはないという。

突然、「あれ日本語でなんて言うの」と、池に集まるアヒルや鳩、スズメを指さした。私が言う日本語の後をたどたどしく繰り返していた。周りの木や花やボールペンやカバンなどの持ち物にまで「これ日本語でなんて言うの?」とくる。まるで幼児のように何でもかんでも聞いてくる。

最初は、これも日本を知ってもらうための国際貢献か。彼が国に戻り、将来、政府高官にでもなった時、この日のことを思い出してくれればと我慢して付き合う。が2時間近くも質問攻めにあうと、さすがに疲れた。

ノルウェー王宮(オスロ)

王宮の周りを散策し、衛兵の交替式に出会った。交替し終えると門扉の歩哨ボックスを背に立つ。銃を肩にささげ、両足をピタリとつけ、指先を定規のようにまっすぐ伸ばし、瞬きさえせず前方をきりりと見据えている。鉄板でもはめ込んであるかのように背筋はピンと伸び、身じろぎひとつしない。訓練しているとはいえ、不動の姿勢でよくぞ立ち続けられるものだと感心する。

「横に立って写真を撮っていいですか」と、恐る恐る衛兵に声をかける。ちらっと視線を向けたが、当然のことながら返事はない。「まあいいか」とばかり、そっと横に立つ。いくらそばに近寄っても衛兵は微動だにしない。瞬きもしない。無表情かつ無動作だ。まるで石像だ。

ノーカップのことが知りたくて、王宮近くのノルウェー日本大使館に行く。正面に菊の紋章がはめられていて、ポールに日の丸がなびいていた。5階建、茶色のレンガで壁面が覆われた質素な造りだ。

メキシカンに付き合ってもらってドアをくぐる。診療所の待合室のようにカウンターがあり、長椅子が5本ほど並べられていた。20畳くらいの広さ。壁面と入り口ドア近くの棚に雑誌やパンフレット、ガイドマップのようなものがあった。

ノルウェーの日本大使館(オスロ)

守衛がいるわけじゃなく、日本大使館という仰々しさは感じられない。ほどなく係員が顔を出した。2メートルはある太目のノルウェー人がゆっくりとした日本語で対応してくれた。ヒゲ面で丸坊主のメキシカンに視線を向け、もしや「アルカイダ」とでも思ったのか大使館員の頬がピクリと動いた。数秒の沈黙の後、「明日ノールカップに向けオスロを出ますが、ノールカップホールの営業時間を教えて欲しい」と切り出すと、「ノールカップは私も行きました。夏の時期は24時間営業ですからいつでもどうぞということです。寒い所ですから防寒具を用意して行くといいですよ」と、私たちへの警戒感が解けたのか笑顔をまじえ柔らかい表情で話してくれた。(24時間営業。これがとんでもない間違いだった。そのため現地で大変な目にあった)。「いい旅を」と、満面に笑みをたたえ玄関口まで見送ってくれる。

午後7時過ぎ、宿舎に戻る。太陽は高く真昼のように明るく、暖かい。玄関前で日本人夫婦に声をかけられる。昨日までアイスランドを旅していて今日、オスロに来た。川崎市の配管工事会社に勤めていたが、この際とばかり退社し、二人でテントや安宿を利用しながら旅を続けているという。

そう話す30歳そこそこの男性。同年代の奥さんはショートカットですっかり日焼けした顔。始めたばかりでこれから先、何ヶ月も旅を続けるという。「旅先でいろんな困難に出くわすだろうが、二人だから何とかなる。これまでも、これから先も現地のものを調達し、すべて自炊生活でね」。と、さりげなく話すご両人から若者の覇気がほとばしっている。

1時間ほど話し込む。思い切ったことをする割には、声も小さく、遠慮がちだ。比べるのもおかしいが、テレビでみた冒険家の植村さんもぼそぼそと内気な感じを受けた。このお二人もどこか弱々しい。だけどやっていることは大胆だ。これまでの経験から、威勢よく話す人は、その段階でエネルギーを費やしているのか、言葉とは裏腹にやっていることは地味な人が多いように思う。

午後九時過ぎ。外はまだまだ明るい。玄関前のベンチに宿泊客がたむろし、会話が弾んでいる。白い人、黒い人、黄色い人。若者、中高年と人種も年齢もマチマチだ。いろんな言語が行き交っていて、国や国境や宗教などを飛び越え、「地球はひとつ」を直接、肌で感じる。

いよいよ明日から、地球のてっぺんを目指してノルウェーを北上するぞ。